7月27日,在印度新德里召開(kāi)的聯(lián)合國(guó)教科文組織第46屆世界遺產(chǎn)大會(huì)通過(guò)決議,將“北京中軸線——中國(guó)理想都城秩序的杰作”列入《世界遺產(chǎn)名錄》。至此,中國(guó)世界遺產(chǎn)總數(shù)達(dá)到59項(xiàng)。

“北京中軸線”縱貫北京老城南北,始建于13世紀(jì),形成于16世紀(jì),此后經(jīng)不斷演進(jìn)發(fā)展,形成今天全長(zhǎng)7.8公里、世界上最長(zhǎng)的城市軸線。

行走在北京中軸線上,人們既可領(lǐng)略“都”的中正莊嚴(yán),也能感受“城”的生生不息。

這條線上,每一個(gè)具體的人,都是古老遺產(chǎn)與現(xiàn)代生活相融的生動(dòng)詮釋。他們用各自擅長(zhǎng)的方式,講述著北京中軸線的故事,連接起這條線的昨日、今時(shí)與未來(lái)。

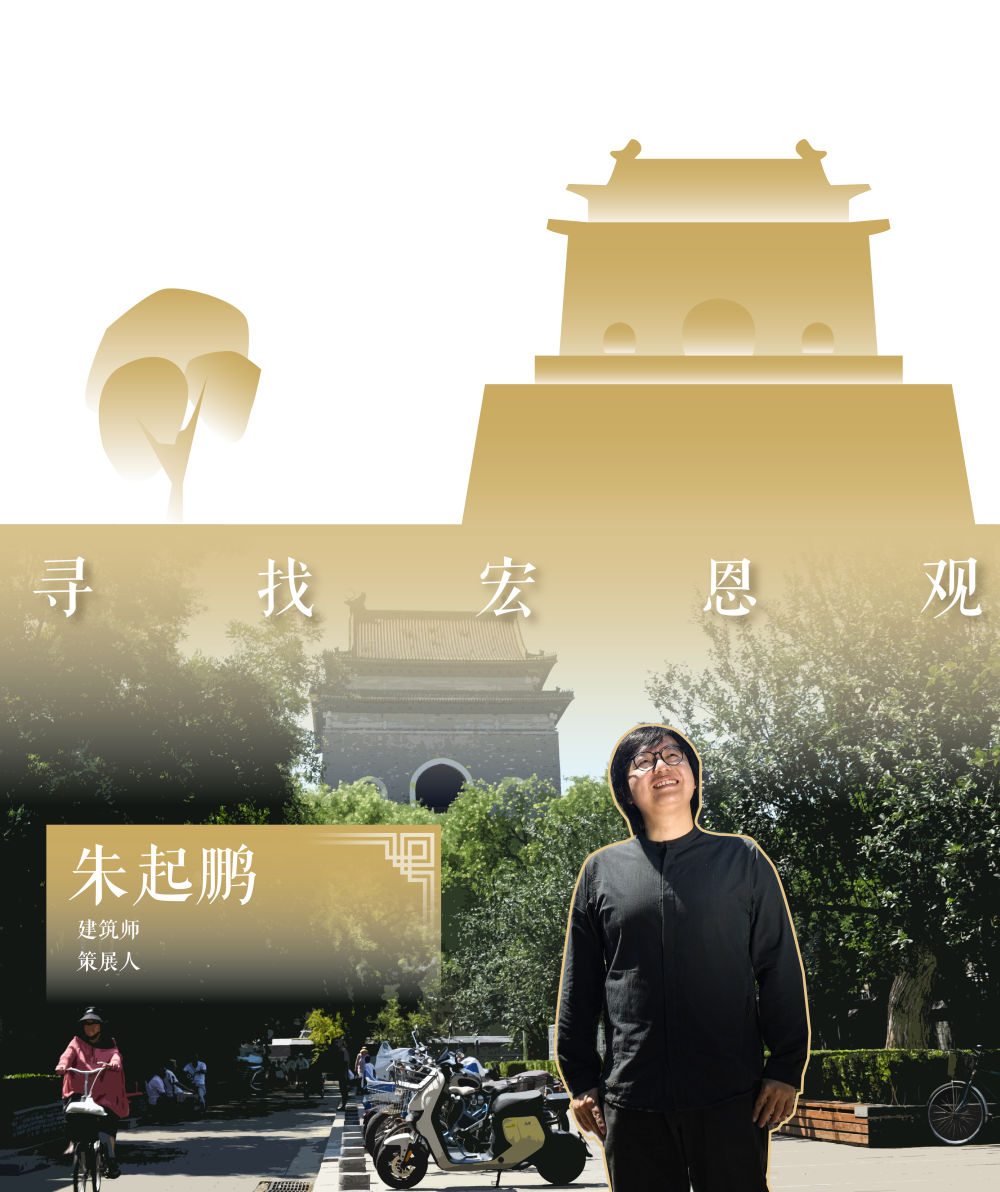

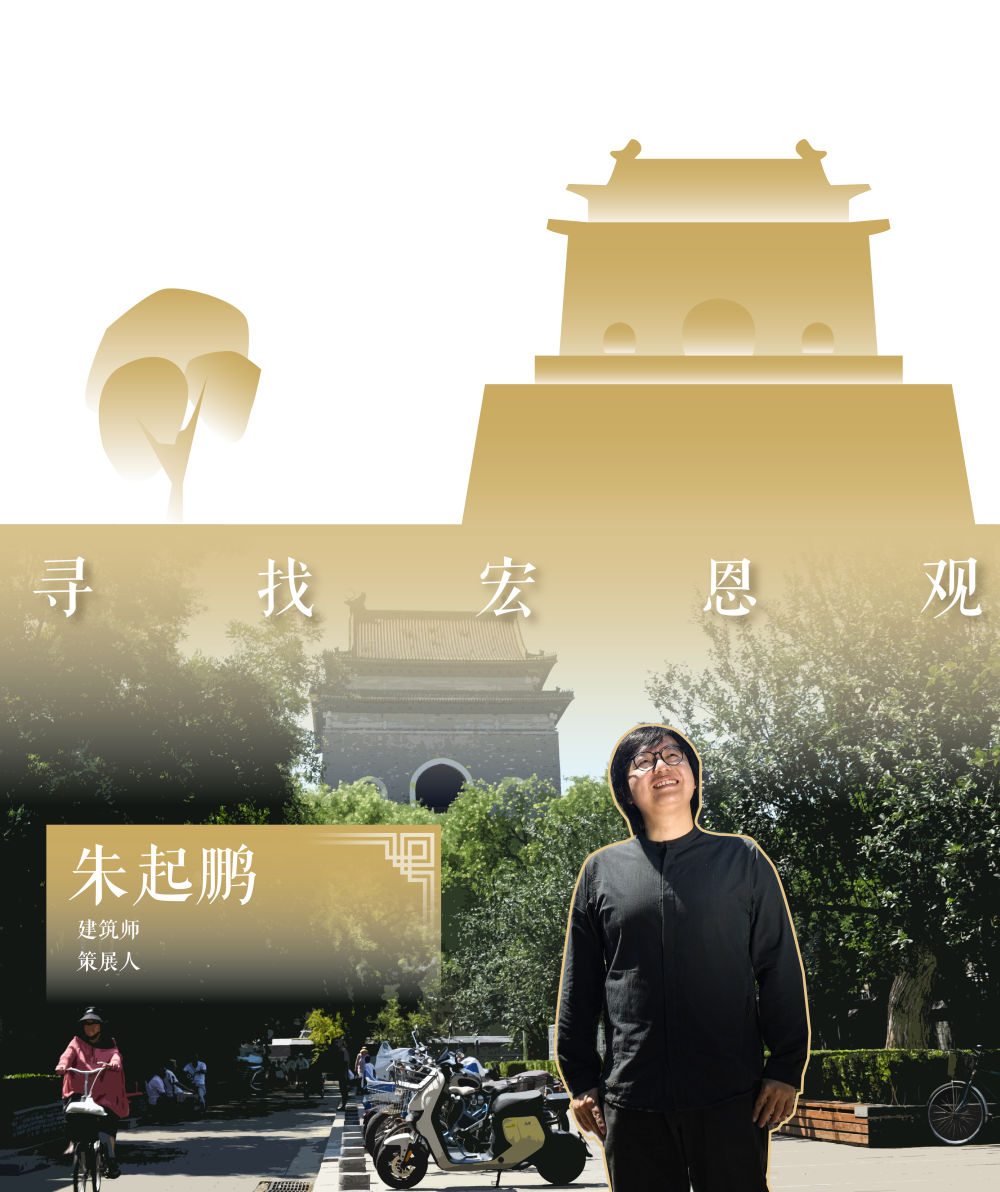

朱起鵬是《宏恩觀:一座北京廟宇的故事》的策展人。2024年年初,位于鐘樓北側(cè),完成騰退修繕的宏恩觀開(kāi)門(mén)迎客。常設(shè)展《宏恩觀:一座北京廟宇的故事》用近百件展品,講述這座始建于元代的古廟所經(jīng)歷的時(shí)空變遷。

朱起鵬在《宏恩觀:一座北京廟宇的故事》展廳內(nèi)(7月19日攝)。

朱起鵬在《宏恩觀:一座北京廟宇的故事》展廳內(nèi)整理展品(7月19日攝)。

朱起鵬在宏恩觀山門(mén)前(7月19日攝)。

作為一名建筑師,朱起鵬曾主持設(shè)計(jì)過(guò)多處世界遺產(chǎn)項(xiàng)目的配建設(shè)施。2012年起,他把目光投向與北京中軸線相接的宏恩觀,通過(guò)測(cè)繪復(fù)原、搜集老照片和物件,揭開(kāi)這座廟宇被塵封的老故事。在他看來(lái),北京中軸線申遺帶動(dòng)了老城整體性保護(hù),不少像宏恩觀這樣的文物正一步步重獲新生。

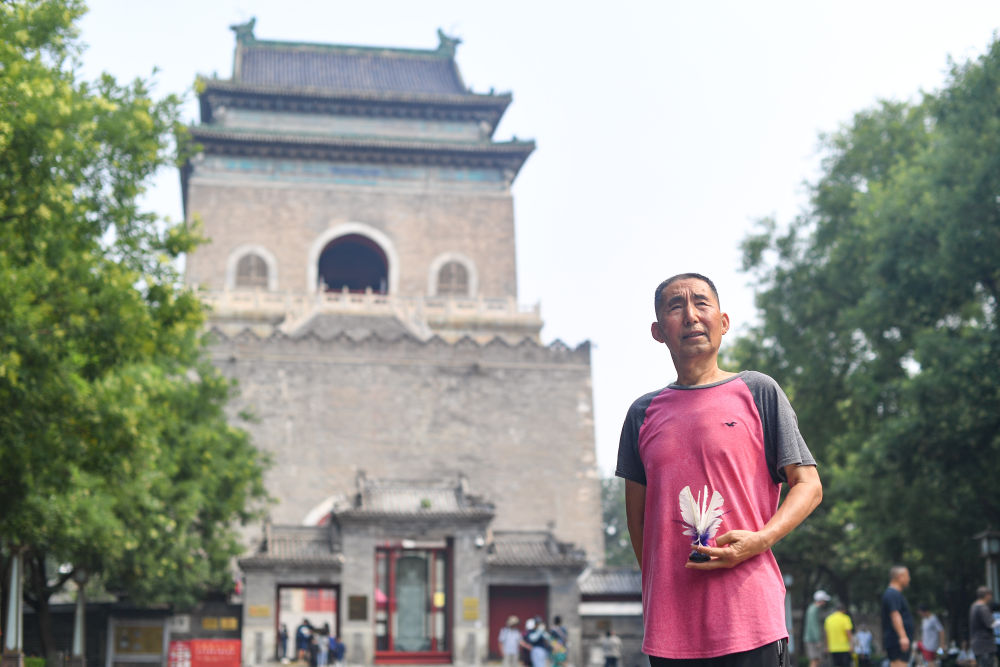

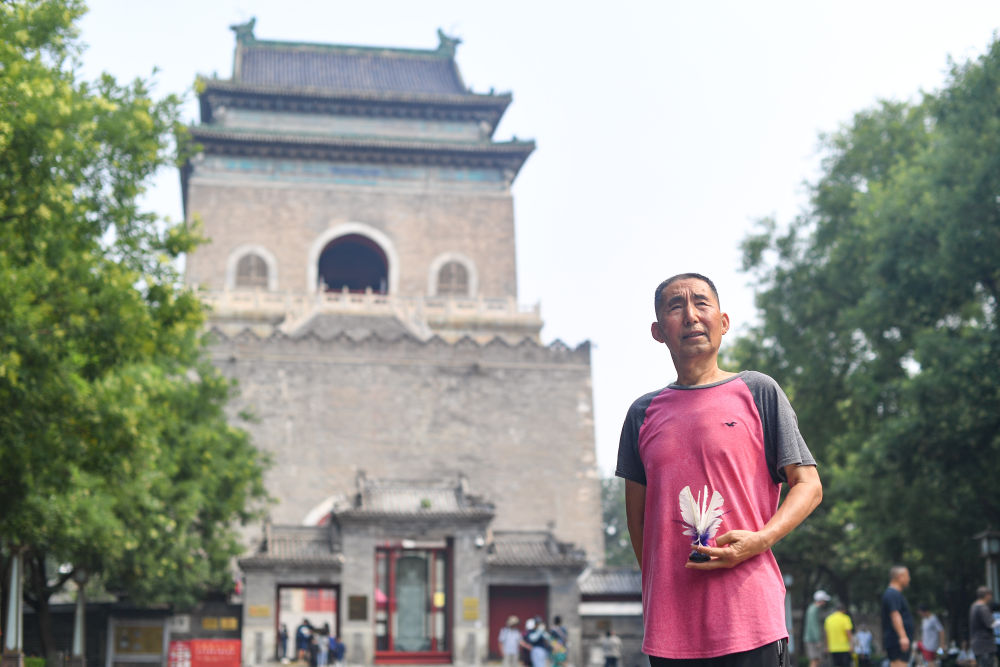

今年69歲的范來(lái)友是個(gè)地地道道的“老北京”。胡同小院里種花喝茶,廣場(chǎng)上踢毽會(huì)友……鐘鼓樓下,范來(lái)友過(guò)著愜意的退休生活。

范來(lái)友在鐘樓灣胡同里的自家院子澆花(7月10日攝)。

范來(lái)友在鐘鼓樓廣場(chǎng)上踢毽子(7月10日攝)。

范來(lái)友在鐘樓前(7月10日攝)。

北京中軸線申遺帶動(dòng)了古建修繕、風(fēng)貌整治等一系列老城保護(hù)工作,這不僅提升了范來(lái)友的居住環(huán)境,也讓他認(rèn)識(shí)到文化遺產(chǎn)對(duì)當(dāng)?shù)鼐用裆畹闹匾饬x。2024年1月,范來(lái)友多了一個(gè)身份:北京中軸線文化遺產(chǎn)保護(hù)監(jiān)督員,他和老街坊們一道,守護(hù)起家門(mén)口的文化遺產(chǎn)。

青年設(shè)計(jì)師宋壯壯的家就在北京中軸線上的萬(wàn)寧橋旁,中軸線上的每一處細(xì)節(jié)都成為他觀察、理解和解讀北京城的樣本。

宋壯壯(左一)在胡同里(7月10日)。

宋壯壯在什剎海地區(qū)的露臺(tái)咖啡廳畫(huà)圖(7月10日攝)。

宋壯壯展示《中軸線》的內(nèi)頁(yè)(7月10日攝)。

2021年,他與伙伴們出版了《中軸線》一書(shū),通過(guò)圖解的方式,從“城市”“建筑”“生活”三個(gè)視角呈現(xiàn)北京中軸線那些不為人知的側(cè)面,讓更多人對(duì)“活態(tài)”的中軸線產(chǎn)生興趣。

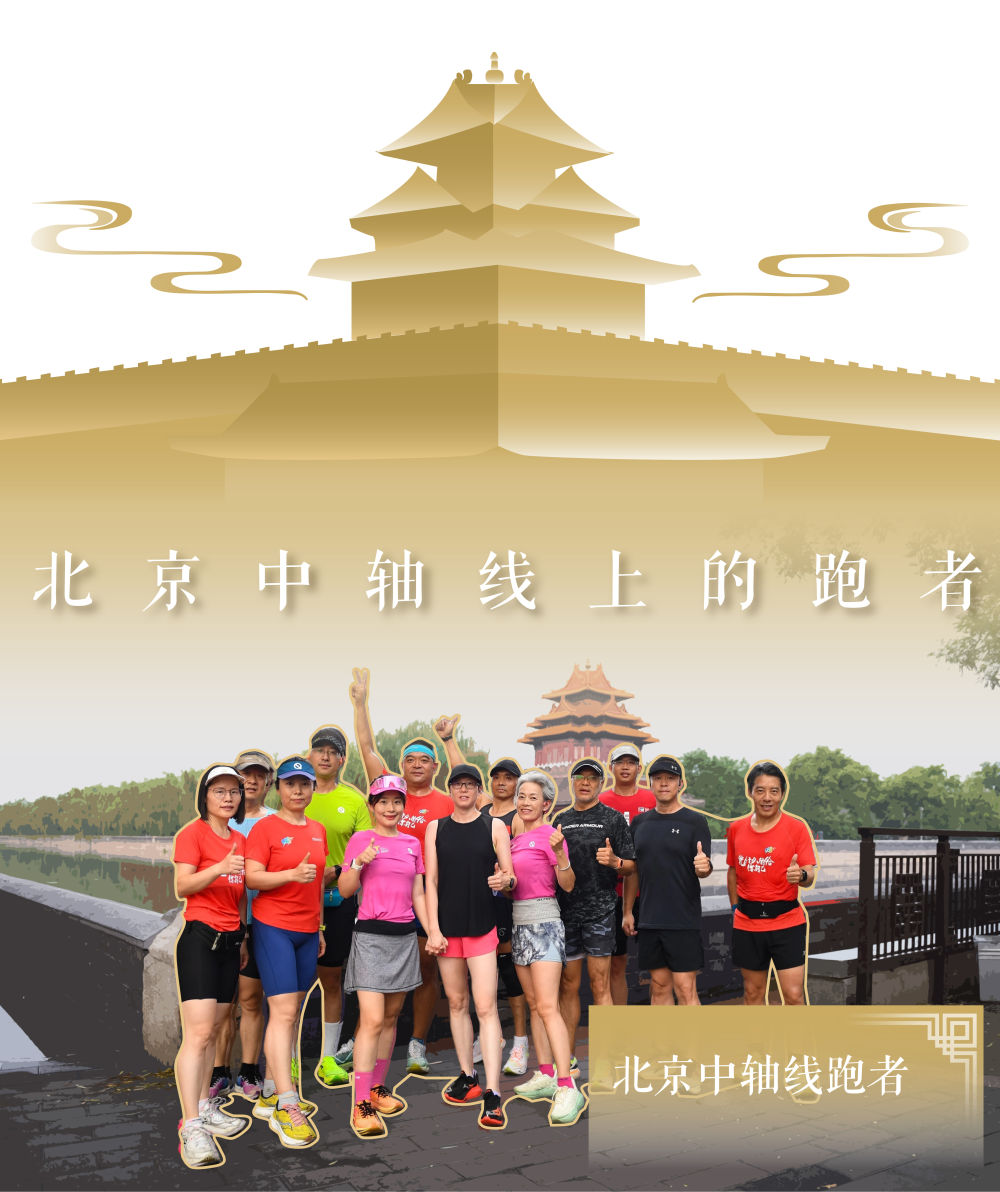

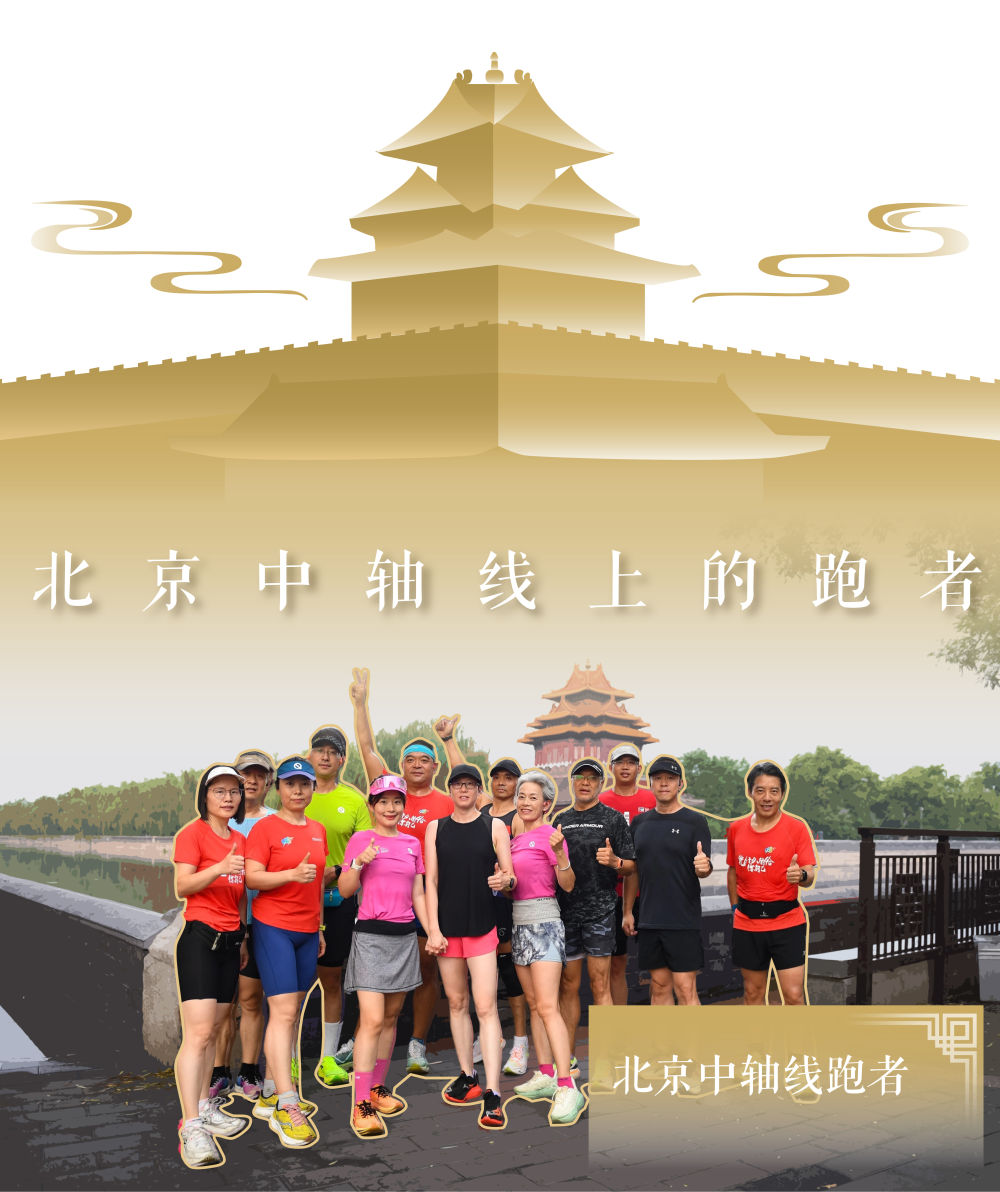

在跑者眼里,北京中軸線是一條充滿文化氣息的跑步線路。從鐘鼓樓出發(fā),一路向南,繞過(guò)景山,經(jīng)過(guò)故宮角樓,再?gòu)臇|華門(mén)沿著宮墻跑至午門(mén),最后從西華門(mén)一路向北,回到鐘鼓樓。

跑者們?cè)谖挥诘匕查T(mén)的中國(guó)書(shū)店前熱身(7月20日攝)。

跑者們經(jīng)過(guò)鼓樓(7月20日攝)。

跑者劉計(jì)香向記者展示在北京中軸線上的跑步軌跡(7月20日攝)。

跑者們用腳步和心跳,丈量北京中軸線,感受這座古都的脈動(dòng)。

內(nèi)聯(lián)升、瑞蚨祥、稻香村、同仁堂……正陽(yáng)門(mén)附近的大柵欄商業(yè)街,是老字號(hào)的聚集地,蘊(yùn)藏在此的非遺技藝體現(xiàn)了北京中軸線上豐富的活態(tài)文化遺產(chǎn)。

蔡文科穿著內(nèi)聯(lián)升布鞋行走在正陽(yáng)門(mén)箭樓前(7月21日攝)。

蔡文科向一名來(lái)內(nèi)聯(lián)升總店參觀的學(xué)生介紹手工布鞋技藝(7月21日攝)。

在位于大柵欄的內(nèi)聯(lián)升總店拍攝的蔡文科(7月21日攝)。

作為百年老店內(nèi)聯(lián)升手工布鞋技藝的傳承人,蔡文科一邊承襲前輩經(jīng)驗(yàn),一邊研發(fā)創(chuàng)新,探索做出一雙雙融合傳統(tǒng)文化與時(shí)代特點(diǎn)的手工布鞋。他希望,越來(lái)越多人可以穿上國(guó)潮布鞋,行走在北京中軸線上,感受多彩的中華文化。

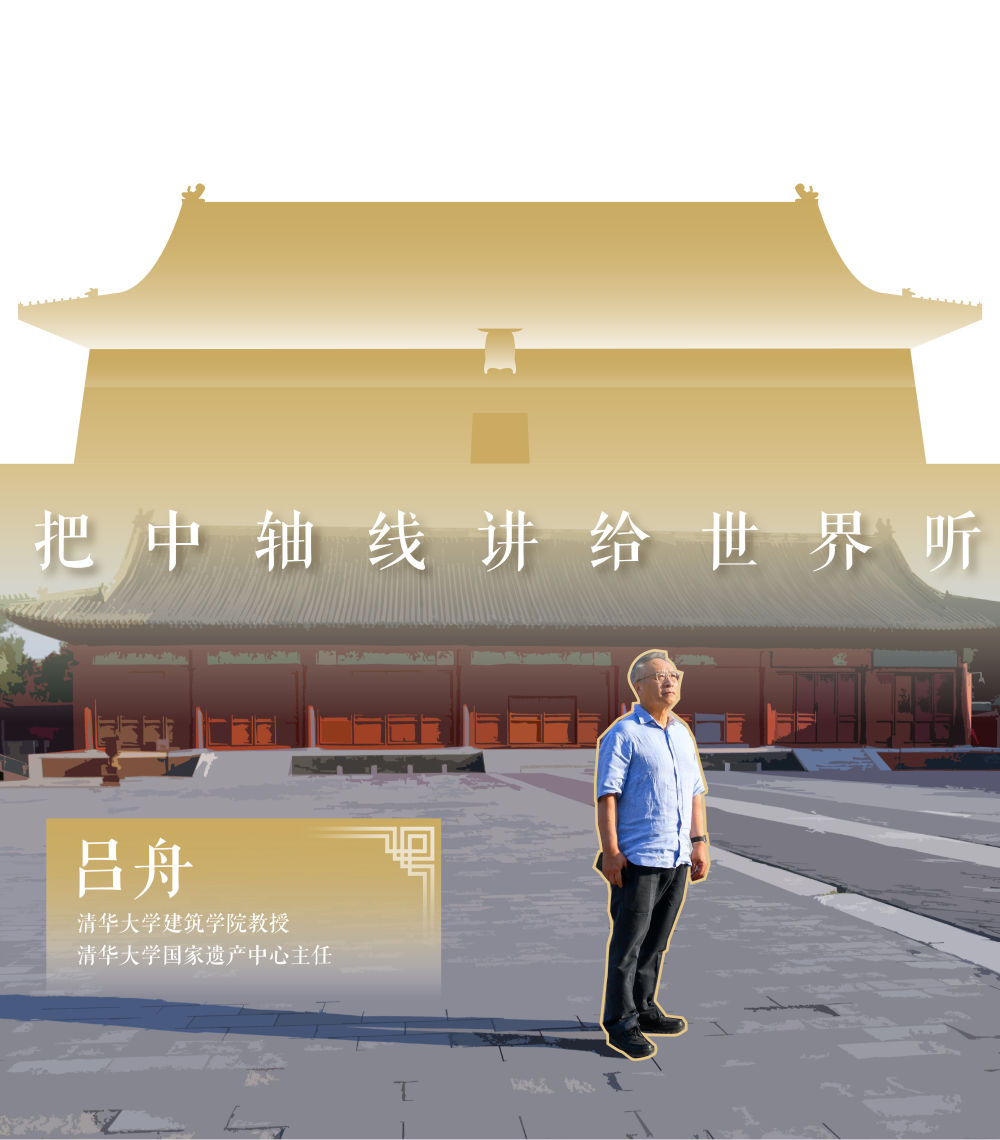

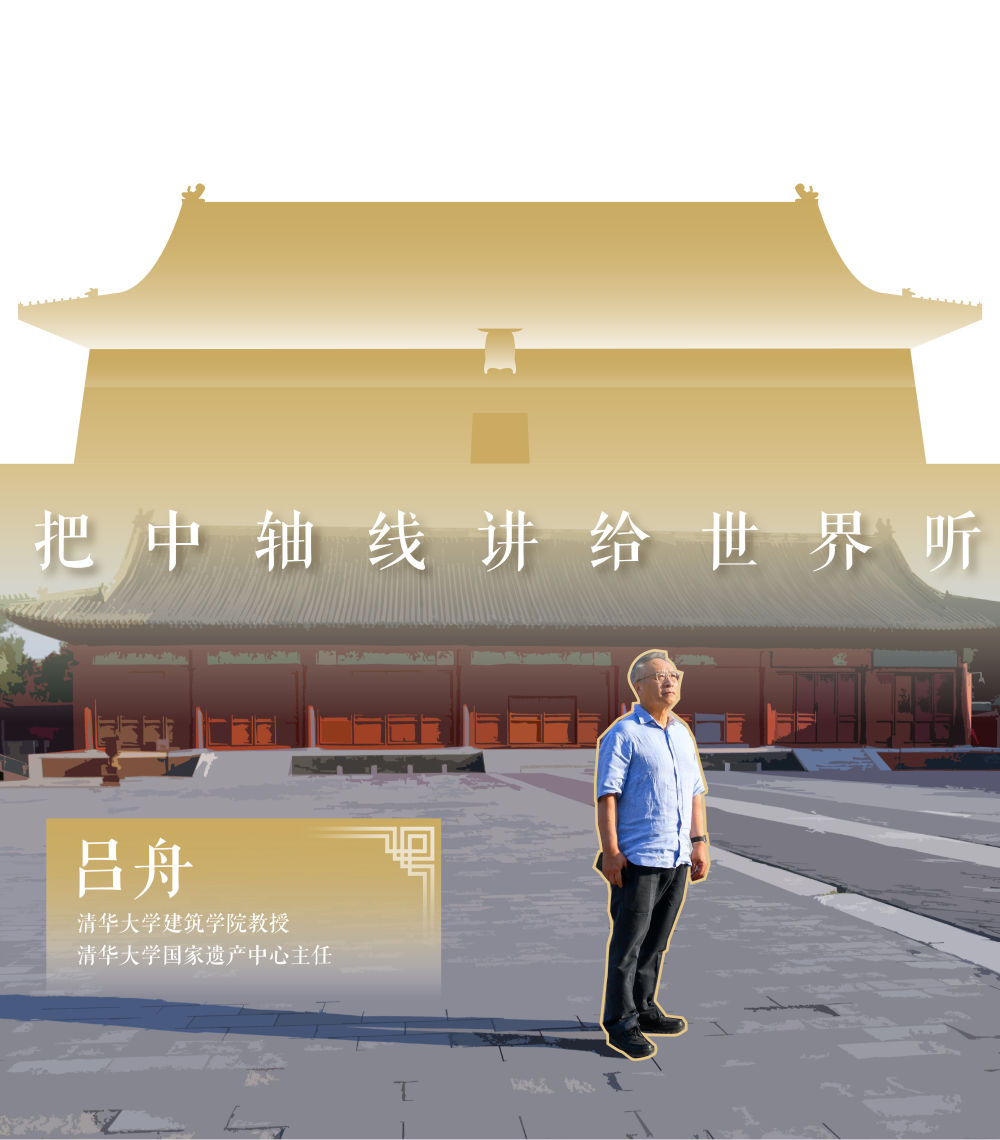

呂舟是清華大學(xué)建筑學(xué)院教授、清華大學(xué)國(guó)家遺產(chǎn)中心主任,作為北京中軸線申遺文本編制團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,呂舟和團(tuán)隊(duì)致力于向世界闡釋北京中軸線的遺產(chǎn)價(jià)值。2023年初,申遺文本正式提交聯(lián)合國(guó)教科文組織世界遺產(chǎn)中心。

在先農(nóng)壇拜殿北側(cè)院內(nèi)拍攝的呂舟(6月18日攝)。

呂舟在先農(nóng)壇觀耕臺(tái)上眺望(6月18日攝)。

在先農(nóng)壇神倉(cāng)拍攝的呂舟(6月18日攝)。

在呂舟看來(lái),北京中軸線的核心意義是從世界遺產(chǎn)的角度闡述了中華文明的延續(xù)性和統(tǒng)一性。北京中軸線凝結(jié)了中國(guó)文化對(duì)秩序的追求,展現(xiàn)了中國(guó)理想都城的營(yíng)建格局,直至今日,仍深刻影響著北京城市的發(fā)展。

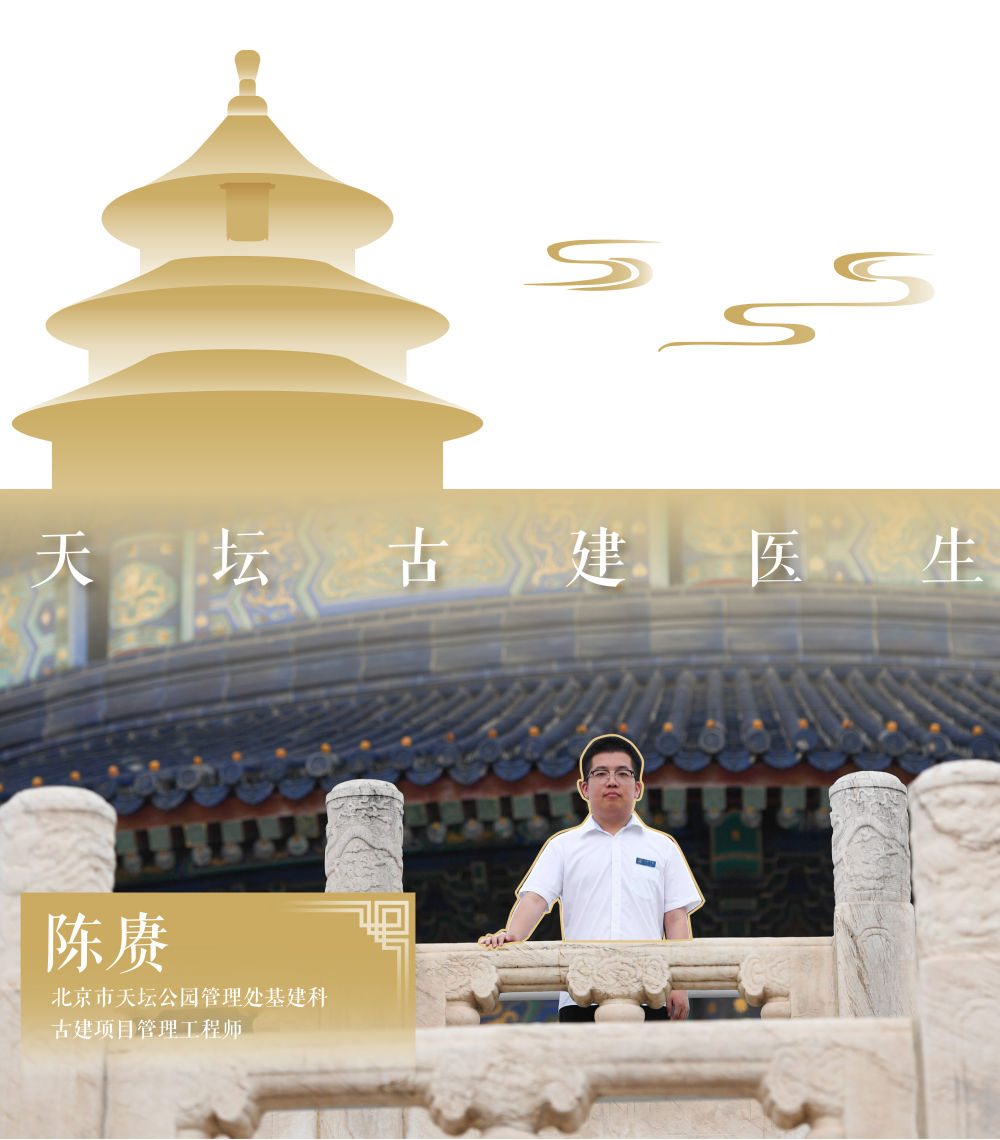

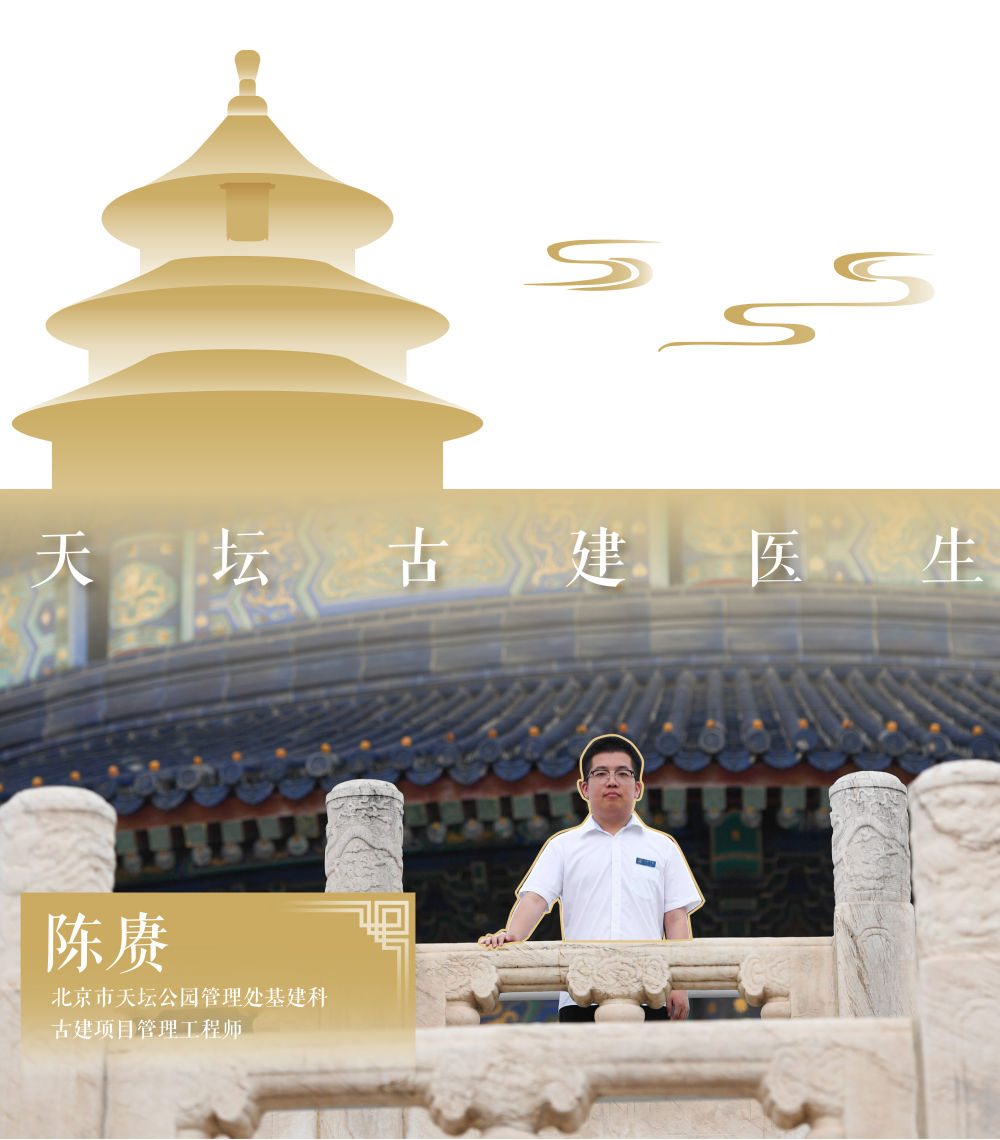

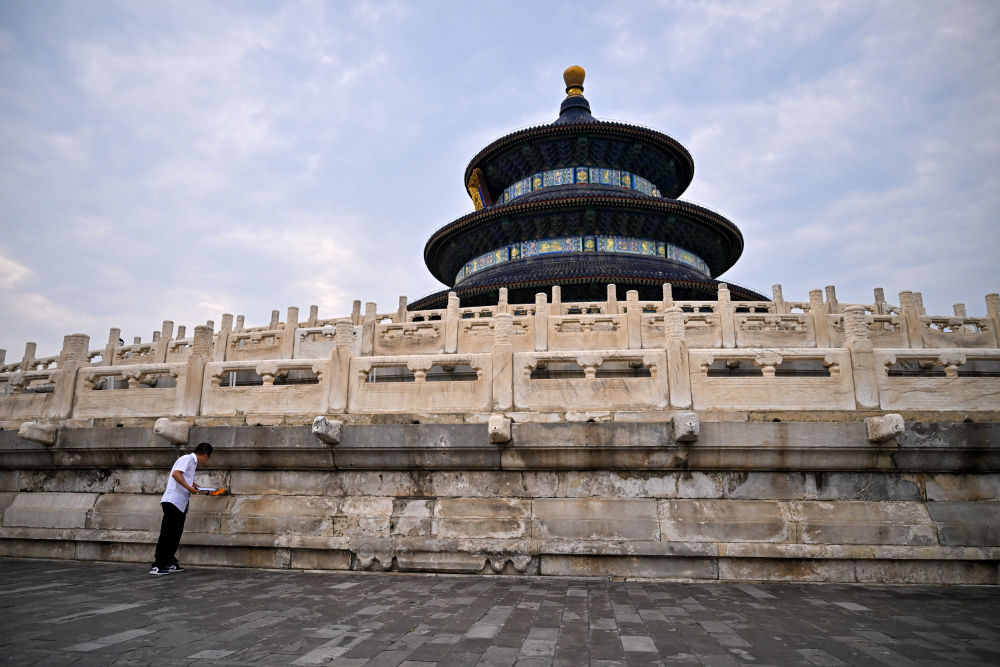

北京市天壇公園管理處基建科古建項(xiàng)目管理工程師陳賡是一名年輕的“古建醫(yī)生”。在天壇公園,他負(fù)責(zé)古建的日常巡查、保養(yǎng)和維護(hù),保證古建“延年益壽”。對(duì)從小喜歡傳統(tǒng)建筑的他來(lái)說(shuō),這樣的工作充滿趣味。

陳賡(左一)在天壇公園檢測(cè)北天門(mén)基座石料的含水量(7月19日攝)。

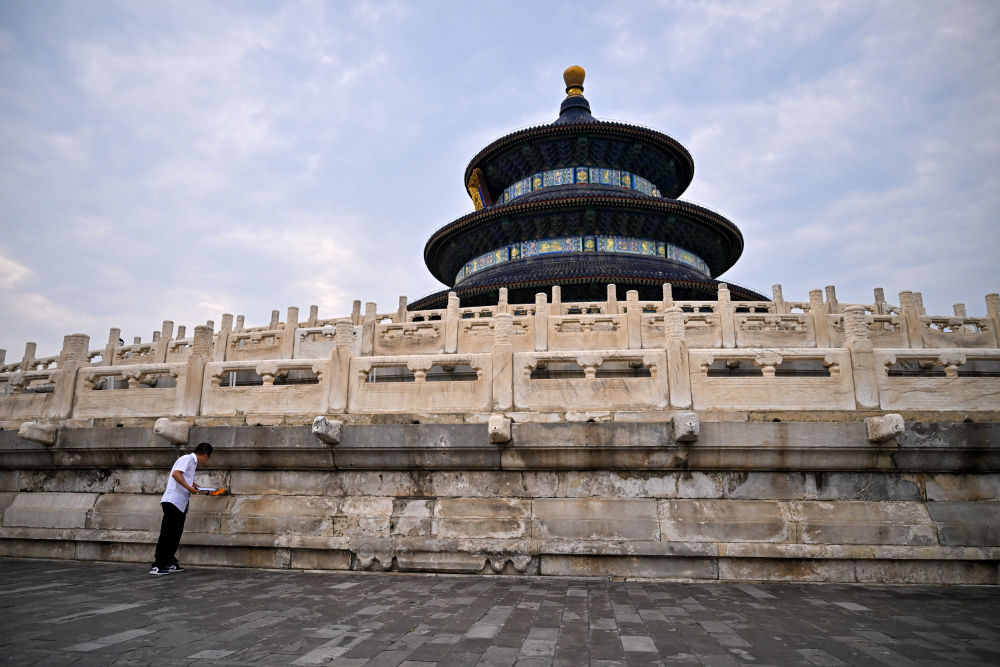

陳賡在天壇祈年殿古建群內(nèi)進(jìn)行巡檢(7月19日攝)。

陳賡在天壇祈年殿古建群內(nèi)進(jìn)行巡檢(7月19日攝)。

2023年,陳賡參與了天壇相關(guān)文物修繕工程。從項(xiàng)目前期踏勘,到制定不同古建的預(yù)防性保護(hù)措施,再到施工管理,陳賡全程參與,用專(zhuān)業(yè)和熱愛(ài),助力北京中軸線申遺。

數(shù)字測(cè)繪技術(shù)為人們認(rèn)識(shí)和保護(hù)北京中軸線帶來(lái)新的可能。2020年9月開(kāi)始,北京市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院的技術(shù)團(tuán)隊(duì),開(kāi)展了北京中軸線遺產(chǎn)點(diǎn)實(shí)地測(cè)繪。他們搭建的“實(shí)景三維中軸線”,將一條數(shù)字孿生版的北京中軸線呈現(xiàn)在世人面前。

北京市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院團(tuán)隊(duì)在天壇進(jìn)行測(cè)繪(2023年4月3日攝)。

北京市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院團(tuán)隊(duì)在太廟進(jìn)行測(cè)繪(2023年4月3日攝)。

北京市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院團(tuán)隊(duì)在太廟進(jìn)行測(cè)繪(2023年2月19日攝)。

數(shù)字測(cè)繪技術(shù)從文物保護(hù)、環(huán)境整治、文物騰退等方面為北京中軸線申遺提供了高精度、三維立體的空間數(shù)據(jù)底板。未來(lái),北京市測(cè)繪設(shè)計(jì)研究院團(tuán)隊(duì)將持續(xù)利用科技手段,助力文化遺產(chǎn)保護(hù)。